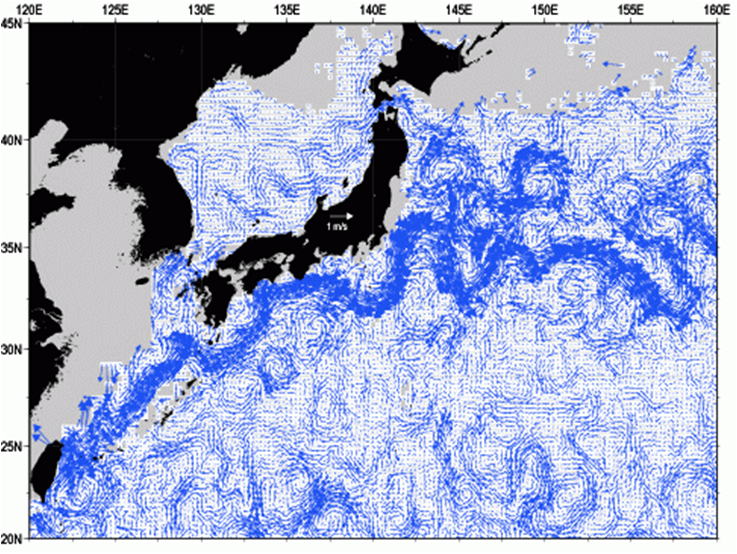

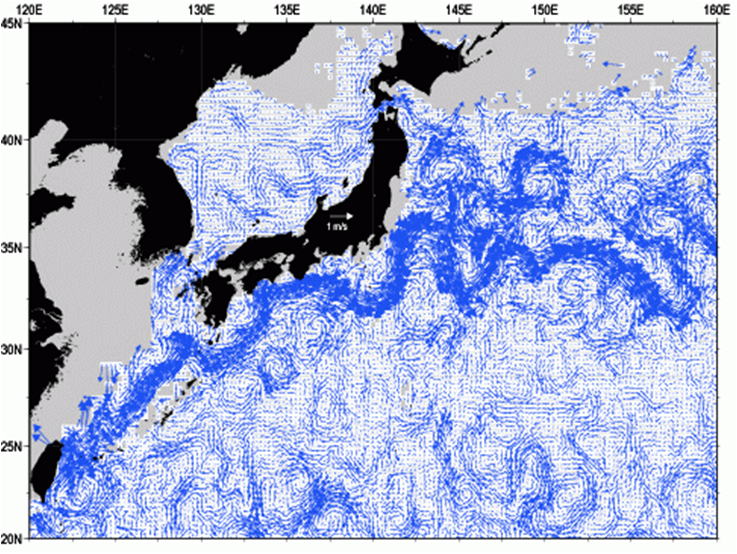

Ambe et al. (2004, J.Oceanogr.)による日本近海での海表面流速のスナップショット

表層循環論

参考:Stommel,H. (1948) "The westward intensification of wind-driven ocean currents"

南北太平洋などの大洋の西側には、必ず極向きの大海流が存在して、黒潮は北太平洋における其の例である。大西洋の場合は湾流("メキシコ湾流"は、学術的には死語)が相当する。なぜ、海の西側には、強い海流(西岸境界流、西岸強化流)が存在するのだろうか。

Ambe et al. (2004, J.Oceanogr.)による日本近海での海表面流速のスナップショット

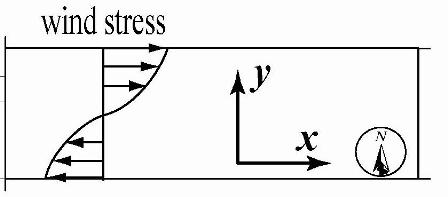

周りを壁で囲まれ水深が一様の、簡単なモデル海を考えよう。左図はこのモデル海を上から見ている。

実際の北太平洋中緯度を模して、図Aの青い矢印のような風応力(偏西風と貿易風)を与える。風応力に対して直角右向きにエクマン輸送が生じ(図Bの黒い矢印)、図Bの点線のように、海洋中央で水位が高くなるだろう。

さて、海洋中央部で水位が高くなれば、図C実線の流線(流れに平行な関数で、図中の同心円)で描かれる地衡流が、水位(=圧力)の高い方を右に見る時計回りに形成される。この円を回る循環流は、海洋の西側では北上流、東側では南下流になることに注意してほしい。

ここで、コリオリ力の緯度方向の変化(惑星β効果)、「流れに対して直角右向きに作用するコリオリ力は高緯度ほど大きい(極で最大になり赤道で0)」を考える。

北上流に対しての惑星β効果は、図C

の赤い矢印で示したような時計回りの回転を与える。この回転は、もとあった時計回りの循環流と同じ向きであり、これを強化するだろう。南下流に対してのβ

効果は、北上流の場合とは逆に、反時計回りの回転を与える。この回転は、もとあった時計回りの循環流と逆向きであり、これを弱めてしまうだろう。結果、北

上流がある海洋の西側で循環は強化され、図Dのように循環は西側に偏るようになる。

図Dの様に、海洋の西の端で強い北上流を見ることができ、海洋の他の大部分では弱い南下流が形成される。この西側の北上流を西岸境界流(西岸強化流)と呼び、黒潮1)や湾流2)がこれに当たる。弱い南下流をスベルドラップ輸送という。

注1)海洋学的には、かって黒潮と同義でつかわれていた「日本海流」という言葉は死語。親潮を意味した「千島海流」も死語。親潮でよい。ちなみに、黒潮は植物プランクトンが少ないため透明度が高く、深くて暗い所まで上から見通せて黒く(厳密には深い群青色)見えるから黒潮と呼ぶ。

注2)海洋学的には、かって使われていた「メキシコ湾流」という言葉は死語。英語のGulf Streamそのままに、湾流でよい。メキシコがついたのは、湾流がメキシコ湾から発生しているという昔の誤った認識の名残でしょう。

本講義では、基本原理の復習に加え、西岸境界流の流量を求める理論解を導く。

上図のような北半球に置かれた四角形の海(水深H)に、偏西風と貿易風を模した、東西方向成分のみの風系を与える。このとき、北向きの西岸境界流流量と、スベルドラップ内部領域の緩やかな南下流の合計は、四角形の海の中で閉じた循環なので、当然ながら等しい。

壁面近くの流れの早い西岸境界域はややこしいので、スベルドラップ内部領域のみを考えると、運動方程式は

上式を交差微分した後、海底(z=-H)から表層エクマン層底部(z=-δ)まで鉛直積分すると、

(講義では、もっと親切に解説します)

南下流の鉛直積分値(V)を与える上式をスベルドラップ関係式(Sverdrup

relation)と呼ぶ。これを東西方向に積分すると、スベルドラップ内部領域の南下流の合計=西岸境界流の流量(Q)を得ることができる。講義では、

北太平洋を想定した適当な数値を与えて、この流量が黒潮流量のそれとほぼ一致することを示す。