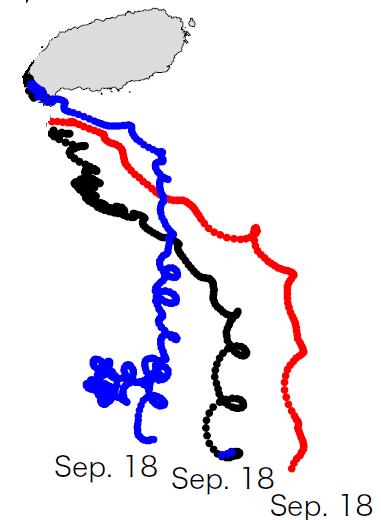

2007年9月18日、私たちの研究グループは、韓国Cheju島南約100kmの水域に、人工衛星追尾型の漂流ブイ(オーブコムブイ;左写真)を三基 投入しました。その後、三基のブイは時計回りに約一日で一回転しつつ、北西に向かって流されていき、約2週間後にCheju 島に到達しました(右図)。

北西方向の移動は、背景に流れる海流の効果と、風によってブイが流された結果です。では、これに重なっているブイ軌道の時計回りの回転は、なぜ起きるのでしょうか。

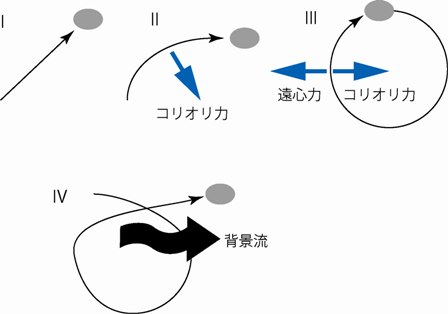

下図(I)にあるように、何らかの原因(風とか)で、水の塊(灰色の楕円。以下、水塊)が強制的に移動させられたと考えましょう。

水塊の移動に伴い、北半球では直角右向きにコリオリ力が働きだし、図(II)にある通り、水塊(や、水塊と共に移動するブイ)の軌道は進行方向から右へと右へと、ずれてゆきます。

時計回りの軌道が円運動(図III)となったとき、反対向きに働くコリオリ力と遠心力がバランスして、この状態が維持されることとなります。この円運動は、慣性振動(慣性円運動)と呼ばれます。

上のブイ軌道のように背景流がある場合、円運動は閉じずに、水塊は背景流の方向へと回転運動をしながら移動していくことになります

講義では、

>岸近くや底近くの、粘性が重要な話ではない-->ナビエストークス式の粘性項を無視

>流れが急激に変化する沿岸域で見られる現象ではない-->移流項を無視

>水塊の水平方向運動であって、海面の凸凹は関係ない-->圧力勾配項を無視

として、ナビエ・ストークス式を簡単にし、慣性運動が周期2π/f の円運動となることを証明します。この周期は、Cheju島周辺では23時間程度となり、実際のブイ軌道の回転周期と良く一致します。

この回転周期は慣性周期と呼ばれ、現象にコリオリ力が重要になる時間スケールの良い目安となります。

コリオリ力の講義では、浴槽やシンクで、排水時に出来る渦巻きにコリオリ力は関係ないと説明しました。排水に至る数秒の時間スケールは慣性周期よりも圧倒的に短くて、議論の余地すらないということです。