沿岸域の海洋物理学

[1] 沿岸海洋の構造

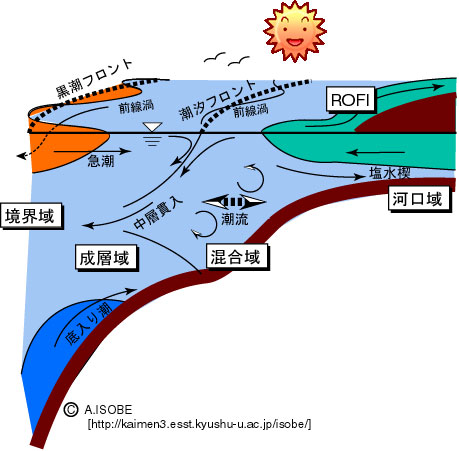

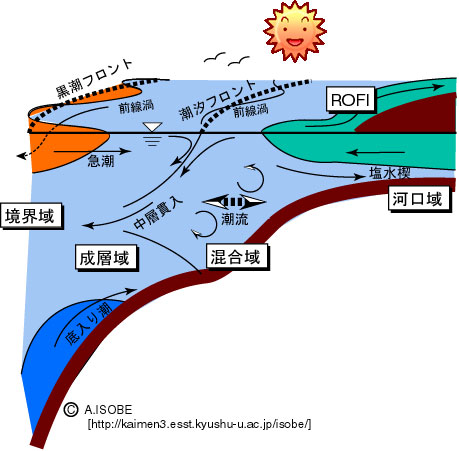

一般的に沿岸海洋は、

河口域・・・海水が河口から上流に向かって侵入する領域

●ROFI (Region Of Freshwater Influence)・・河川起源の淡水が広がる領域

●混合域・・・沿岸の強い潮流によって、鉛直方向によく混ぜられている領域

●成層域・・・深くなって潮流が弱まり、成層状態も維持されている領域

●境界域・・・外洋との境界域

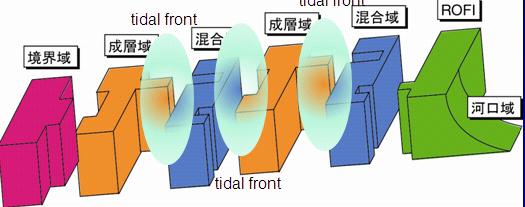

に領域分割することができる。それぞれの領域には固有の海洋循環があり、それぞれの領域間で海水や物質の交換がなされている。

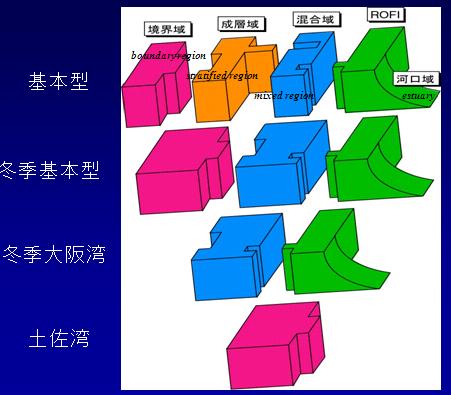

それぞれの領域の組み合わせは、海域の地形や季節によって多種多様である。たとえて言うならば、各領域は沿岸海洋というパズルを構成するピースであり、ピースの組み合わせによって沿岸海洋は多様性を持つ。

[2] Region Of Freshwater Influenceの力学

講義では、謎の多いROFI(ろふぃ)の力学のうち、バルーンニングのパラドクスについて解説します。

[3] 沿岸海洋前線

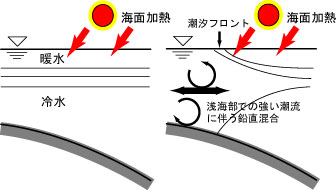

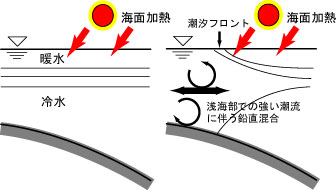

暖候期(春季から秋季)の沿岸海洋では、海面加熱

によって下図左のような成層構造が発達する。海域によっては、この成層構造が潮流による鉛直混合に伴い破壊され、混合域となる。成層域と混合域の境界には

収束流が生じ、浮遊ゴミや植物プランクトンが筋状に集積することがある。また海面近くでは境界部を境にして、低水温の混合域と高水温の成層域とに、明確に

水塊の特性が分かれる。このような異水塊の境界部を海洋前線(海洋フロント)と呼ぶ。夏季に潮流による鉛直混合に起因して形成されるフロントを、潮汐フロント(下図右は瀬戸内海で目視された潮汐フロント。海色が変わっているところ)と呼ぶ。

下の図は、2004年8月に豊後水道/速吸瀬戸で観測した潮汐フロントの水温とクロロフィル

(蛍光光度)の、鉛直断面分布である。断面分布は上図のドットに沿った測線で得た。下の左図の水温鉛直断面は、右手が成層域で左手が混合域と、典型的な潮

汐フロントの様相を示している。また右図を見ると、潮汐フロントの成層域亜表層にクロロフィルの極大が見られ、フロンと周辺での高い生物生産を示唆してい

る。この場所でクロロフィルの極大が見られる理由は、講義で。

多くの海峡と灘が隣接するような多島海(たとえば瀬戸内海)には、数多くの潮汐フロントが形成され、それが海洋の生産性を高める要因となる。瀬戸内海が「豊かな海」であるわけは下図に示すようなピースの組み合わせ(灘-海峡系)になっているからといえる。

[4] 急潮

相模湾や豊後水道など、黒潮の流れる外洋域に広く接する沿岸海洋では、時折、数日周期の水温振動現象が発生する。振幅は1日に数℃に及ぶ場合も多

く、急激な水温変化は養殖魚の斃死などの漁業被害をもたらすことがある。一方で、海域の生物生産性を高め、かつ有用魚種の漁獲を増加させることもある。こ

のような水温変動やこれに伴う強い流れなどの一連の現象を、急潮(きゅうちょう)と呼ぶ。急潮の原因は、黒潮前線波動の発達に伴う黒潮系水の沿岸への侵入

によるが、前線波動の発達は太平洋を西進する中規模渦の接岸がトリガーとなる。

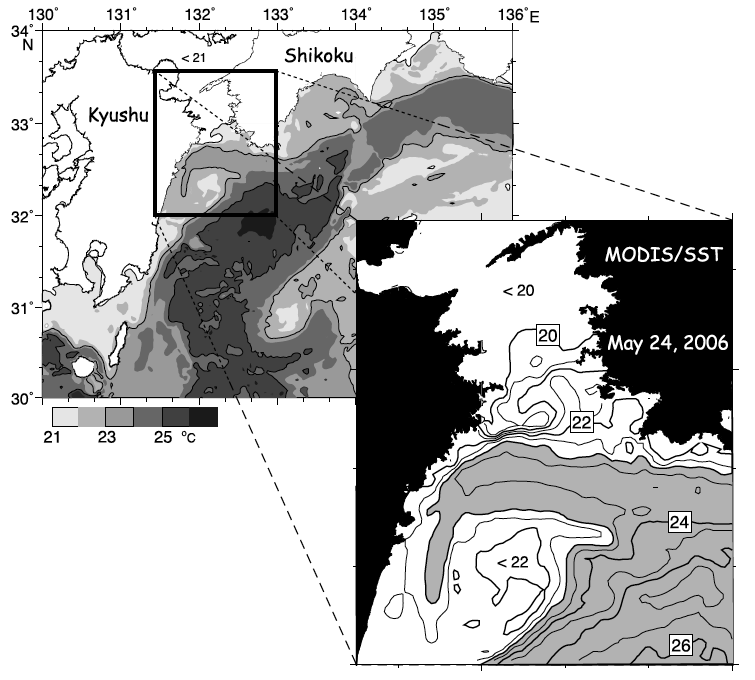

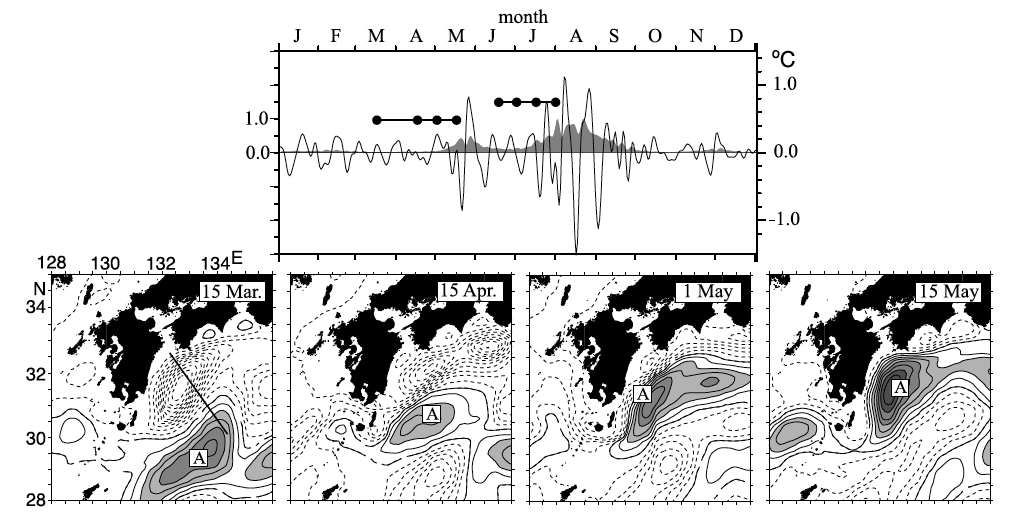

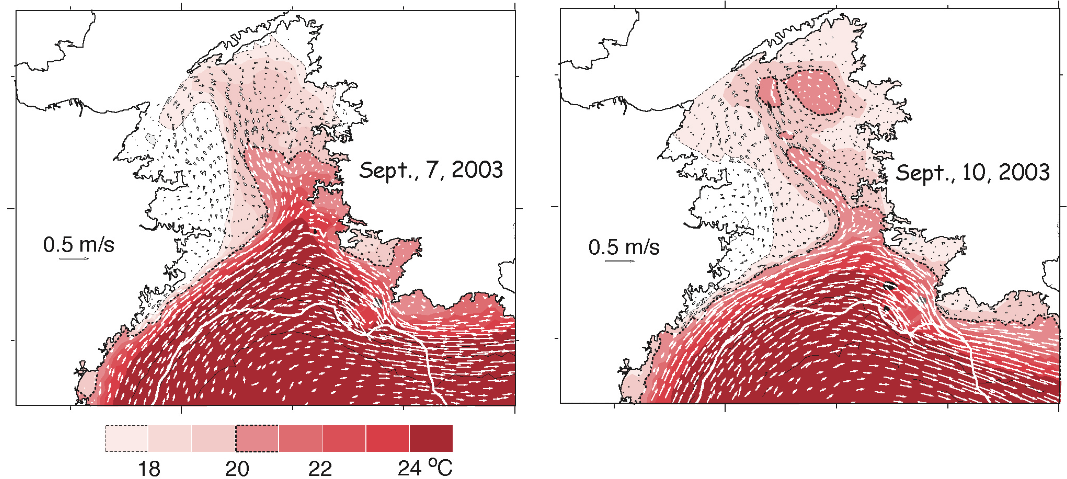

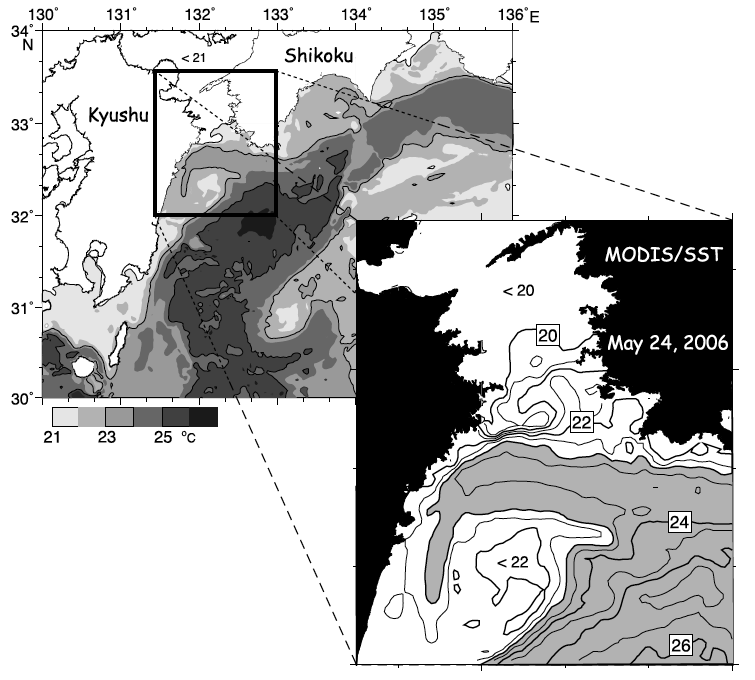

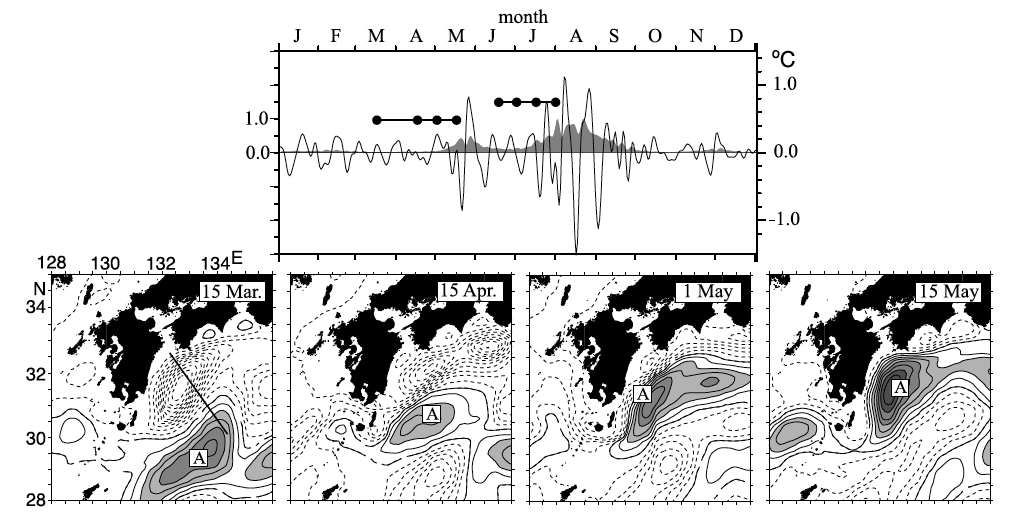

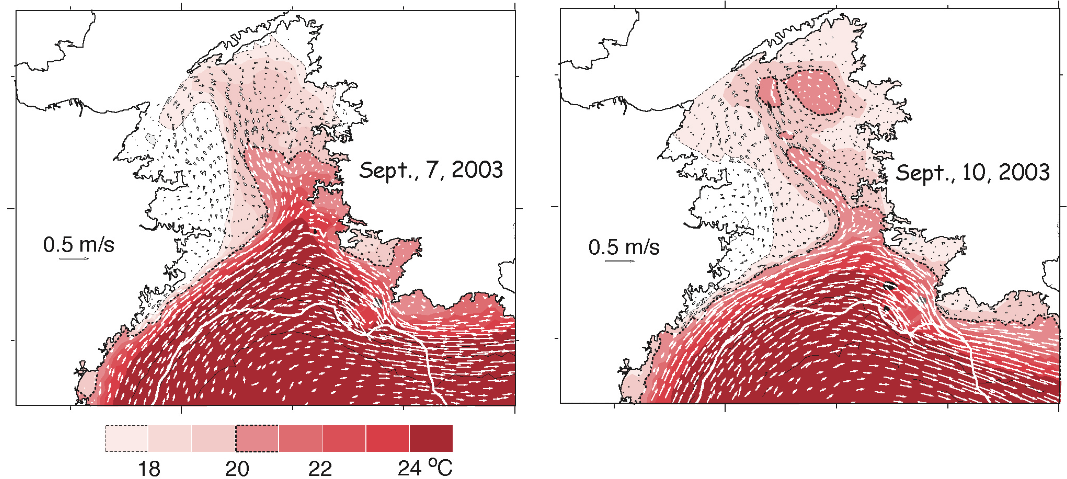

上図左は海面水温で,前線波動の発達に伴って、黒潮系の高温水が舌状に瀬戸内海に北上する様子(急潮の発生)を捉えたもの.右図上は年周期を除去し

た2003年の豊後水道における水温時系列で、右図下は時系列中の最初の4つの黒丸日に対応した海面高度分布。暖水渦(A)の日本接岸と共に急潮が発生す

る (Isobe et al., 2010)。

数値モデリングで再現した2003年急潮発生時の海面流速と海面水温分布 (Isobe et al., 2010)