大気海洋相互作用

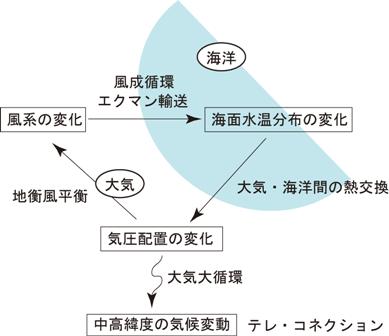

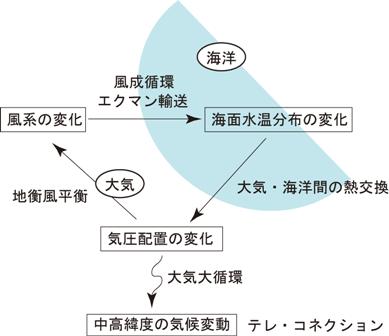

海洋と大気は、下図に示すように、フィードバック(帰還)回路を持つ相互作用系であり、その一連のふるまいを大気海洋(結合)相互作用と呼ぶ。例えば、

ENSOは数年周期(不定期な10年以下)で繰り返される、熱帯赤道太平洋の代表的な相互作用である。この影響は大気循環に乗って全球に広がっていく(テ

レ・コネクション)。ENSOについては、講義で解説する。

講義では、日本周辺の中緯度に顕著である気候変動について、いくつかをピックアップして解説する。

1.PNA(Pacific-North American)パターン

エルニーニョ期の冬季に出現しやすい、北太平洋から北米大陸にかけての気圧配置のこと。詳しくは講義で。エルニーニョ期に日本が暖冬になる原因となる。

エルニーニョ監視情報は気象庁発表のこのサイトで。2015年現在はエルニーニョ最盛期

2.PJ (Pacific-Japan)パターン

エルニーニョ(ラニーニャ)期の夏季に、日本周辺に冷夏(酷暑)をもたらす気圧配置のこと。詳しくは講義で。

3.北極振動

冬季を中心に現れやすい、北極を中心とした高緯度と中緯度の気圧分布に見られる振動系のこと。10年程度の周期をもつといわれる。詳しくは講義で。

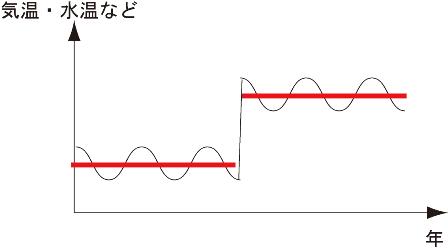

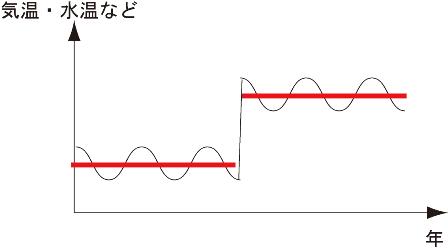

4.レジームシフト

下図のように、気候が、ある安定した状態(レジーム)から突然変化して、別の安定した状態に移行すること。詳しくは講義で。

以上のうち、1と2はENSOに同期したテレ・コネクションであるが、3と4はENSOと同期しているわけではない。たとえば、エルニーニョ期

の冬が必ずしも暖冬にならないのは、このように多種多様の気候変動が重なり合っているためである。そして、上述のように長期(少なくとも年周期以上)の気

候変動は、大気や海洋が単独で引き起こしているわけではなく、相互作用の結果として生じるものである。

上記の大気海洋相互作用は、全地球規模(惑星規模)の現象ですが、最近の私たちの研究室では、領域規模(日本海や東シナ海といっや縁辺海規模)や、瀬戸内海といった沿岸規模における大気海洋結合過程に注目しています。講義では、私たちの最新の研究成果を幾つか紹介したいと思います。